Выставка к 115-летию со дня рождения Н.П.Кончаловской в музее С.Т. Коненкова

Мемориальный музей «Творческая мастерская С.Т. Коненкова» (Москва, Тверская 17)

Место проведения: Мемориальный музей «Творческая мастерская С.Т.Конёнкова» (Москва, ул.Тверская, д.17)

Сроки проведения: 10.07 – 01.09.2018

Мемориальный музей «Творческая мастерская С.Т.Конёнкова» представляет выставку, приуроченную к 115-летию со дня рождения Натальи Петровны Кончаловской (1903-1988), друга семьи Конёнковых и крестницы Сергея Тимофеевича.

Наталья Кончаловская – советская детская писательница, поэтесса и переводчица, дочь художника Петра Петровича Кончаловского, внучка Василия Ивановича Сурикова, супруга Сергея Михалкова, их дети – Андрон и Никита Михалковы – известные современные режиссеры.

Биография семьи Кончаловских поражает обилием знаменитых имен среди родственников и друзей. В период революционных изменений в жизни России Кончаловские жили в мастерской отца художника Петра Петровича, на Садовом кольце у Триумфальной площади, а соседом по подъезду был Михаил Афанасьевич Булгаков. Частыми гостями в доме Кончаловских были Прокофьев, Толстой, Эренбург, Эйзенштейн, Суриков и Врубель, Репин и братья Васнецовы, Коровин и Серов. Отец художника – известный издатель Петр Петрович Кончаловский привлекал к иллюстрированию классиков крупнейших художников.

Дружба Сергея Тимофеевича с Петром Петровичем Кончаловским началась в 1892 году и продолжалась всю жизнь. Они подружились еще в Москве, когда занимались в Училище живописи, ваяния и зодчества. В доме Кончаловских Сергея встречали как родного, дружеское расположение согревало душу в трудные минуты жизни. «В Петербурге в Академии художеств мы еще более подружились, и я сделал с него мраморный портрет… Кончаловскому – единственному – я показывал в 1902 г. во время работы своего «Самсона», и он искренне меня поддерживал… Я горячо любил Петра Петровича и как необыкновенно одаренного художника и как друга. Он остался в моей памяти человеком, до краев наполненным радостью и любовью к жизни и людям».

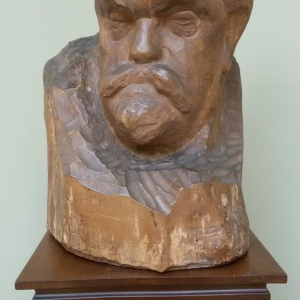

/ Неудивительно, что одной из первых портретных работ Конёнкова стал портрет отца его лучшего друга – издателя и литератора П.П.Кончаловского (1903–1904, дерево, ГТГ). Мраморный портрет Кончаловского-сына, упомянутый выше, неизвестен, в нашем музее находится гипсовый бюст художника (1906). Много позднее, в 1958 году, скульптором был создан еще один гипсовый портрет Кончаловского, также принадлежащий нашему музею. Обе работы представлены на выставке. Тогда же Конёнков исполнил в мраморе надгробие Петра Петровича Кончаловского «Последний поцелуй» («Прощание»), установленный на могиле, но позже замененный другим памятником его же работы. /

Творческая атмосфера дома Кончаловских просто не оставляла выбора дочери художника, Наташа с детства писала стихи и обожала классическую музыку… «Наталья Петровна Кончаловская с самой колыбели восприняла воздействие духовной энергетики крупнейших отечественных дарований ХХ века. Символично, что при бракосочетании ее родителей присутствовал Михаил Врубель. А ее крестным был Сергей Конёнков. Юная Наталья почти ежедневно бывает в мастерской крестного на Пресне, становится свидетелем его творчества и жизненных драм».

«Мне помнится, что был какой-то период расхождения между моим отцом и Сергеем Тимофеевичем и мы не видались, – пишет Наталья Кончаловская в своих мемуарных очерках, – но в 1918 году он вновь появился у нас в семье, в доме на Большой Садовой. Я была очень привязана к Сергею Тимофеевичу все эти годы, он жил тогда один, с женой своей давно развелся, и она жила где-то отдельно с сыном Кириллом. И потому я была единственным молодым существом в мастерской, в этом царстве мужиков — дворника дяди Григория, формовщика Сироткина, каменщиков с Ваганькова — и кота Вильгельма. Сергей Тимофеевич любил меня, как свою дочь, скучал, если я долго не приходила, и я привыкла к этой удивительной жизни среди скульптур, уже занявших в ней свое место, и среди только заканчивающихся в глине, в деревянных чурках, в корневищах или в глыбах мрамора. Диковинный мир тянул к себе, и часто я от школы, от Никитских ворот, бежала прямиком к зоопарку и через трамвайную линию — в мастерскую…»

В это время создается портрет девочки «Наташа» (1919, гипс, собрание Н.П.Кончаловской, Москва), его реплика (дерево) находится в Тульском областном художественном музее.

Следующая встреча с крестницей произошла уже в Америке несколько лет спустя, куда Наталья Кончаловская уехала со своим первым мужем.

«И вот в 1918 году был выточен из дерева первый портрет Маргариты Ивановны Воронцовой, и с ним вошла в жизнь Сергея Тимофеевича любовь и прогнала его одиночество. Отошли в сторонку мужики, мастеровые, с постоянной четвертной бутылью водки, которую я, бывало, прятала от всей честной компании, где-нибудь зарыв ее в углу в стружки. Пришла забота женских рук, прелестных ручек Маргариты, пришло время заменить косоворотку свежими воротничками рубашки и галстуком, а высокие сапоги — элегантными ботинками, и незаметно я отошла от повседневного пребывания в мастерской. Сергей Тимофеевич женился… Было это летом 1922 года. Как раз группа художников ехала с выставкой за границу для пропаганды советского искусства. Конёнков был приглашен в эту группу, он поехал с молодой женой. Это было для них нечто вроде свадебного путешествия, оно началось с Америки… Вот там-то, в Америке, я и встретила своего крестного отца, который там проводил с Маргаритой Ивановной шестой год.

Конёнков в Америке! В самом пекле американской цивилизации, грохочущих поездов «сабвея», в ночном блеске и треске светящихся реклам Бродвея, в мире дикой продажи и купли, бандитизма, цинизма и чудес передовой техники! Конёнков и Аль-Капоне на страницах американских газет. Непостижимо!

Маргарита по своей живости и молодости быстро втянулась и полностью восприняла «хай лайф» — светскую жизнь. И, понятно, она тогда сыграла немаловажную роль в жизни Конёнкова, так круто повернувшейся в самый разгар творческих сил пятидесятипятилетнего мастера. Но она была его женой, подругой, моделью, единственной любовью, и надо отдать ей справедливость — она рука об руку прошла с ним всю жизнь и умела достойно и терпеливо относиться к его крутому нраву и трудным переходам от одного состояния к противоположному.

Сергей Тимофеевич в глубине души Америки не принял. Но, имея уже тогда мировую известность, он сразу попал в атмосферу деловых кругов. На него посыпались заказы; соблазн хорошего заработка, возможность попутешествовать, поглядеть мир, получить массу новых впечатлений были настолько велики, что Конёнков остался поработать в Нью-Йорке — да так там и прожил двадцать два года. Он работал над официальными заказами, как он сам говорил, «трезвых и рассудительных людей» и создавал четкие, несколько холодные образы видных государственных деятелей… И все же иногда прорывалось в его творчестве конёнковское любовное и вдохновенное видение натуры, и тогда рождался портрет японского бактериолога Ногуччи, гуманнейшего человека, пожертвовавшего собственной жизнью при испытании вакцины против желтой лихорадки.

Необычайная человеческая сущность и даже интимная ироничность пронизывают образ величайшего физика нашего века Альберта Эйнштейна, которого Сергей Тимофеевич вылепил в 1938 году. Совсем по-своему увидел и изобразил Сергей Тимофеевич академика Павлова. Небольшая статуя господинчика с палкой в одной руке и мятой шляпой в другой поразительна своей неказистостью. Узкие плечи, какие-то штиблетики, брючки, вытянутые на коленях, — и голова! Голова гения — со всей прозорливостью в глазах и таинственной усмешкой, прячущейся в густых усах. А в 1925 году позировал в мастерской Сергею Тимофеевичу и Рахманинов для небольшой скульптуры, несколько скованной манерностью и рахманиновской интеллигентностью…

Постоянные думы Сергея Тимофеевича о России воскрешали любимые образы, тогда он работал с особым вдохновением, работал для себя, уйдя от действительности и вживаясь в эти образы. Так был сотворен портрет Достоевского — одно из лучших конёнковских произведений, полное такой трагической экспрессии духовного одиночества, сомнений, размышлений и безысходности, что, видимо, только там, вдали от родной земли, мог скульптор так пережить и воплотить собственную тоску в творчестве.

В этот же период стали появляться в мастерской деревянные скульптуры чисто русского очарования — «Свистушкин», старичок сродни «Егору-пасечнику» и «Старичку-полевичку», сделанным в 1907–1910 годах. Появилось в нью-йоркской мастерской и совсем неожиданное — кресло «Лебедь», стол-пенек с белочкой, кресло «Удав», стул «Алексей Макарович», из-за которого выглядывает до того живой и добрый старичок, что хочется обнять его. Появилось кресло «Паутинка» с сиденьем из плетеного шнура, точно и искусно продетого сквозь разветвления дерева, и, глядя на эту работу, диву даешься изобретательности и наблюдательности скульптора. Все это были свидетели постоянного душевного состояния Сергея Тимофеевича.

Все, кто встречал Конёнкова в Америке, должны были заметить постоянную угрюмую встревоженность Сергея Тимофеевича. Со мной он часто шутил и смеялся, но я была тогда для него — кусочком родной земли. Он с удовольствием приходил к нам поесть зеленых щей с творожными ватрушками, просил меня отварить для него кусок говядины и ел её с крупной солью и с хреном. — Совсем как на Пресне, только Сироткина нету! — приговаривал он, прослезившись не то от чувств, не то от хрена. Я тогда впервые оторвалась от семьи Кончаловских и сильно скучала по своим и потому целиком присоединялась к ностальгии крестного отца…»

Через много лет после возвращения из Америки Наталье Петровне официально предложили начать переговоры со скульптором относительно его прибытия на Родину. «Уже прошли грозные дни и годы войны с фашистской Германией, — пишет Кончаловская, — уже был встречен благословенный 1945 год Победы, когда мне, как единственному близкому Конёнкову человеку, было предложено председателем ВОКСа Базыкиным начать переговоры с Конёнковым относительно его возвращения на родину. Надо было написать Сергею Тимофеевичу частное письмо с приглашением, и, хоть за все эти годы между нами не было связи и наша семья не имела представления, как жил Конёнков эти годы и каковы были его настроения, я все же написала это письмо. Знали об этом дипломатические круги, и, видимо, была уже какая-то договоренность, ибо Сергей Тимофеевич ответил на мое приглашение удивительно интересным посланием, в духе его высказываний в печати за последние годы. Он, видимо, следил за всем, что происходило у нас в искусстве и литературе, поскольку письмо его кончалось несколько измененными известными строчками стихотворения Симонова: «Жди меня, и я вернусь — только очень, очень жди!»…»

И в декабре 1945 года Михалковы-Кончаловские встречали Конёнковых на Ярославском вокзале. «Надо было видеть лицо Сергея Тимофеевича, когда он ступил на перрон и ногой, обутой в теплый американский сапог, коснулся дорогой ему земли. Он как бы глядел внутрь себя, напряженно прислушиваясь. Лицо его, улыбавшееся всем друзьям, было освещено внутренним сиянием, волнением, потрясением. Так я и запомнила его — в американском теплом пальто с меховыми отворотами и в теплой шляпе, из-под полей которой с изумлением глядели небольшие выцветшие, но блестящие глаза.

По возвращении Сергея Тимофеевича возобновилась его дружба с моим отцом. Они понимали и любили друг друга, несмотря на очень разные позиции в искусстве…»

Понимали и любили друг друга и Наталья Петровна Кончаловская со своим крёстным, почти родственные отношения никуда не ушли, не растворились во времени, позволив сохранить любовь, уважение и восхищение друг другом… «Я помню его с моего детства. Помню его неистовость, которая угадывалась не сразу, ибо лицо его было всегда приветливым и излучало доброту, а подчас и такое русское крестьянское лукавство, что люди невольно улыбались при встрече с ним.

Но мне приходилось видеть его и во гневе. Он не кричал, он темнел, стиснув зубы, и так бушевал в себе самом, что только скулы двигались под раскаленными глазами, и тогда он мог уничтожить человека одним взглядом и одним словом, но вдруг тут же овладевал собой, вынимал из кармана платок, протирал посветлевшее лицо и обретал покой.

А руки! Нет и не было ни у кого таких рук. Помню его длинные сухие пальцы то вертевшими соломинку, то державшими кисть винограда, то мнущими глину. Помню, как он ими ощупывал форму моего лба и детского подбородка, когда лепил мой портрет. И помню, как он держал бокал с вином, не за ножку, а в горсти, когда пил за здоровье лучшего друга — моего отца — на золотой свадьбе моих родителей. И помню я тот скорбный день, когда Конёнков лежал в гробу и руки его покоились поверх черного пиджака, такие прекрасные и гордые, словно он сам их выточил из светлого дерева. И горько было думать, что никогда больше они не прикоснутся к инструментам, но тут же в памяти возникали произведения, созданные этими руками…

Гигант в жизни и творчестве… Все, что он думал и говорил, было необычно, занимательно и всегда неожиданно, как и весь строй его плодотворной жизни, от каждой утренней зари до каждой вечерней. Мощь его творческих сил держала его на земле почти сто лет.

Мощь эта жила и в постоянном движении вперед, в вечном поиске нового, но новаторство не было позой — «в ногу со временем», оно было в постоянном живом восприятии, каждом рассвете нового дня. И даже в сверхпочтенном возрасте, когда в обыкновенном человеке уже гаснет разум, в 97-летнем Конёнкове, внешне напоминавшем какого-то пророка, разум не угасал до последнего удара его могучего сердца…»

В тексте использованы цитаты из книг Н.П.Кончаловской «Волшебство и трудолюбие», С.Т.Конёнкова «Мой век», В.Филимонова «Андрей Кончаловский. Никто не знает…».

Куратор выставки: Владимир Яковлев.

Открытие выставки 10.07.2018 в 18.00

По материалам пресс-релиза

версия для печати